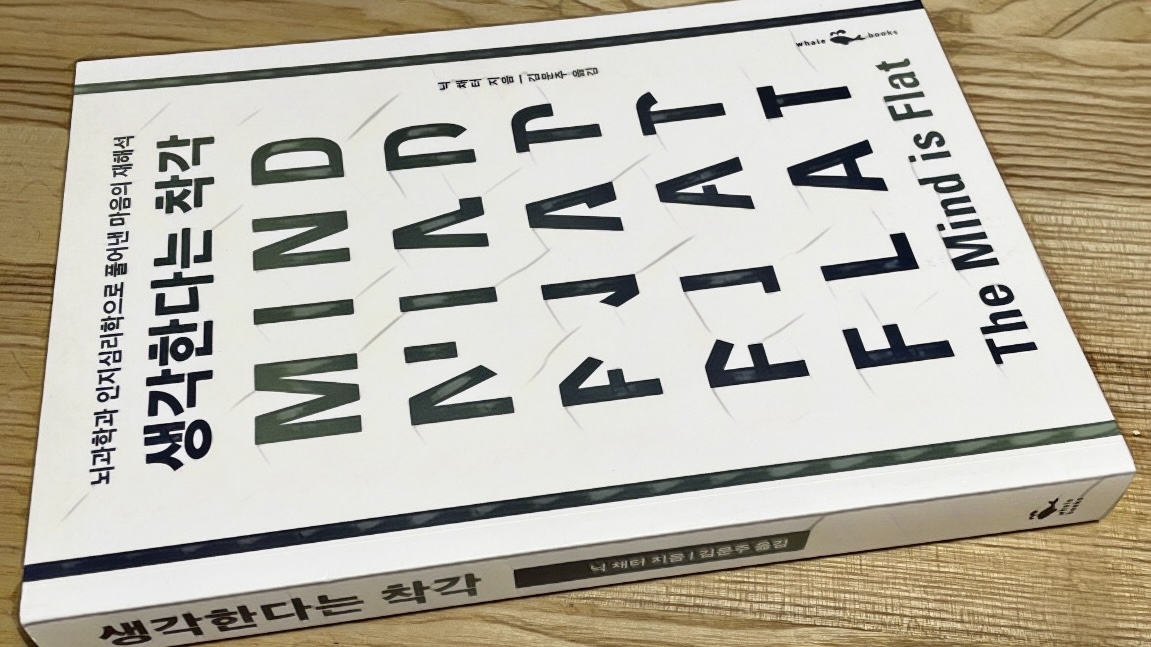

생각한다는 착각 (닉 채터, 2021) 중단 독후감 - 재미있는 주장 지루한 전개

그런데도 실제로 우리가 상상하는 풍요로운 내면세계는 사실 우리가 매 순간 창작해 내는 이야기다

우리는 끊임없이 늘어나는 과거 판례를 참고하고 재해석하면서 매번 새로운 법률 사건을 판단하는 판사와 같다. 따라서 우리 마음의 비결은 소위 ’숨겨진 깊이’에 있는 것이 아니라 과거의 주제를 두고 현재를 창의적이고 즉흥적으로 만들어내는 놀라운 능력에 있다.

주어를 생략했다면 LLM(large language model) 동작 원리를 설명하는 글로 착각했을지도 모르겠다. 내면의 현자는 존재하지 않고 LLM이 다음 글자를 확률적으로 뱉어내듯 우리 또한 뇌의 가공할 만한 처리 능력으로 매 순간 창작해 내는 얘기일 뿐이다.

마음의 깊이가 있든 없든 한쪽으로 기울지않는 구경꾼으로 책에서 펼치는 주장을 따라갔다. 사고방식이 바로 바뀌지는 않겠지만 이 책에서 얻은 지식을 재료로 쓸 일이 생기지 않을까 하는 기대도 생겼다. 별 관심이 없어서 어느 쪽으로 결론이 나던 잃을 게 없으니 신념의 방향을 트는 것도 자유롭다.

주장은 재미있다. 파격적이라서 그렇다. 그리고 그럴듯하다. 인공 일반 지능(AGI) 달성을 눈앞에 두고 있다는 발표를 들었다. 지능에 어떤 걸 더하면 우리가 만들어낸 개념인 마음이 만들어지는 걸까? 아무튼 마음의 ’숨겨진 깊이’에는 도달하지 않았지만 AGI 달성은 목전에 두고 있다. 이런 시점에 읽는 책이라 책에서 완벽한 증거를 내밀지는 못하더라도 설득력이 있다고 생각했다.

주장 빼고는 재미가 없다. 설득력이 있는 증거는 부족하고 했던 말을 계속 반복하는 것처럼 느껴진다. 꾹 참고 읽으면 더 재미있고 파격적인 얘기가 나올까? 서두에 꺼낸 우리가 중요하게 여기는 ’마음의 깊이’ 따위는 없다는 말보다 파격적이고 재미있는 얘기는 나올 수가 없을 것 같다. 그래서 읽기를 그만뒀다.

만드는 최고의 방법은 지식과 신념을 추출하는 것이 아님을 점차 발견하고 있다. 경험으로부터 배울 수 있는 기계를 설계함으로써 지적인 행동을 창조해 내는 것이 훨씬 효과적이기 때문이다. 예를 들어 세계적인 수준의 체스와 바둑을 두기 위한 컴퓨터 프로그램을 설계할 때 최정상의 인간 선수들의 지식과 통찰력, 전략을 ‘프로그램으로 입력하는 것’은 도움 되지 않으며, 수많은 경기를 겨뤄보는 경험에서 배우는 편이 훨씬 나은 것으로 드러났다

’마음의 깊이’ 그런 거 별게 있겠어? 오히려 이런 접근이 인공지능에 엄청난 발전을 가져온 것 같은 대목이 눈에 띄었다. 별것 없다는 깨달음이 인공지능 개발에 속도를 붙게 한 것 같다는 생각이 들었다.